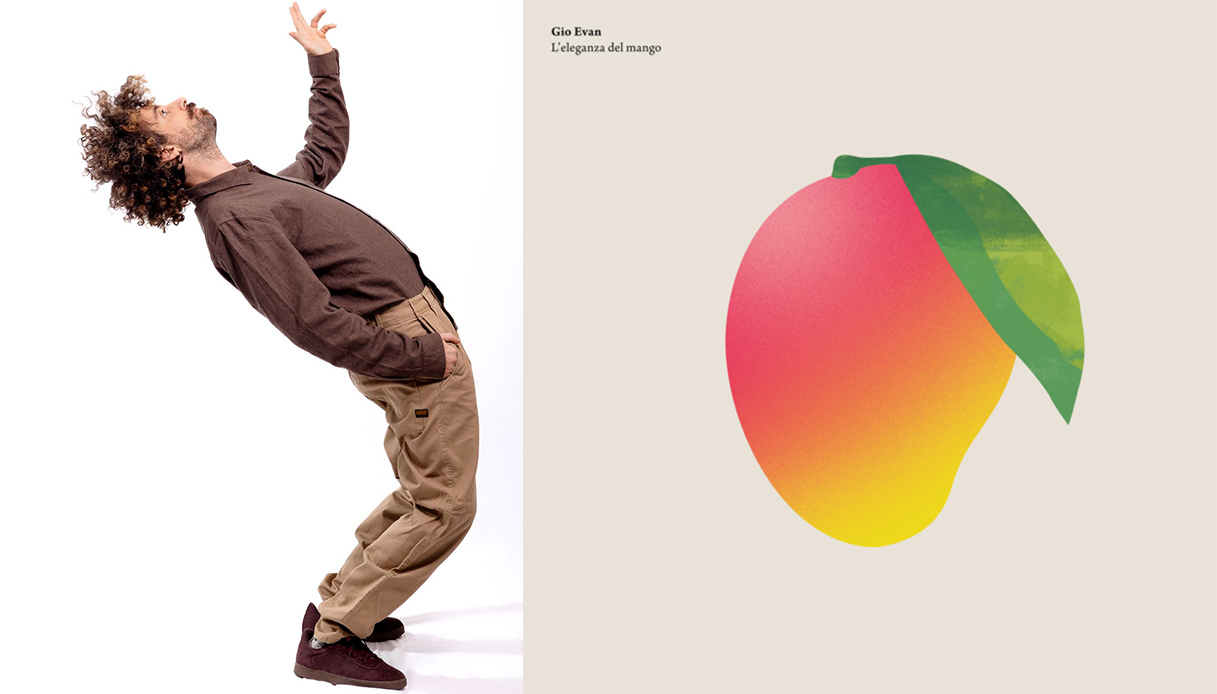

Gio Evan esce col nuovo disco L'eleganza del mango, dalla perdita della madre alla nascita di suo figlio

Gio Evan racconta un percorso fatto di trasformazione, spiritualità e attenzione gentile. E a noi parla di vuoto, paternità, dolore, silenzio e mango. Sì, mango.

Gio Evan è un artista che si muove sul confine tra parola, viaggio e visione. Poeta e romanziere prima che musicista, pensa-autore più che cantautore, ha pubblicato 15 libri, 5 dischi e continua a spostarsi tra boschi, teatri e falesie con lo stesso sguardo curioso di sempre. Il suo nuovo album, L’eleganza del mango, è una raccolta di canzoni che sembrano più invocazioni che brani pop. Un viaggio interiore in forma musicale, in cui si parla di dolore e guarigione, di gioia e responsabilità, di dolcezza e disciplina. A teatro, Gio Evan porta lo spettacolo La fine del mondo, un monologo rituale dove la parola non è solo suono ma medicina, e dove il silenzio vale quanto un verso. Lo abbiamo raggiunto tra un impegno e l’altro, con poco tempo e molte domande. In quest’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, viene fuori una conversazione sincera, ricca e potente, dove si parla di figli e maestri, della gentilezza come atto politico, del dolore che si accoglie, del corpo come antenna, e della beatitudine come esercizio quotidiano.

Nella canzone Mi illumina, prima canzone del suo ultimo disco, racconta della perdita di sua madre e di suo nonno. Quanto conta per lei trasformare il dolore in creazione?

“Tanto, sa perché? Perché facendo questo atto magico, psicomagico come direbbe Jodorowsky, noi trasferiamo. E questo ci fa bene. Perché dicono che l’arte è terapeutica? Perché spesso ad alcuni piccoli bui interiori, malesseri o disturbi che abbiamo, riusciamo a dare una fisicità: un vaso sul tornio, un dipinto, una canzone. E vederli lì, aver dato a essi un nuovo corpo, un nuovo fisico, significa dire a quella parte di noi addolorata: “Ora puoi trasferirti qua”. E spesso accade questo con le opere sentite. Quando un’opera ci trasmette, è perché c’è qualcosa dentro, sennò non potrebbe trasmetterci. Per me è importante, sia per come sono stato educato spiritualmente, sia per come mi piace vivere la vita: canalizzare, dare un’abitazione a tutto quello che sentiamo. E soprattutto dare anche una luce al grande buio pesto che abbiamo dentro. Quindi per me è pane”.

La creazione di quella canzone è servita a riempire un vuoto o l’assenza è rimasta?

“Io non sono a favore del riempimento dei vuoti. Anzi, penso che quando riusciamo ad avere dei vuoti dentro, siano grandissime ricchezze da preservare. Viviamo in un mondo dove tutto deve essere riempito, tappato, coperto. Invece tutti i percorsi di illuminazione e spiritualità, da Gesù a Krishnamurti, parlano di accettazione del vuoto, dell’assenza, del silenzio. Quei vuoti sono sacri, da tutelare. Non dobbiamo avere paura di ospitarli. La morte di una madre non può essere “superata”. Sarebbe poco intelligente cercare di superare la bellezza che ci ha lasciato. Possiamo solo andare a pari passo con i nostri dolori. Parliamo sempre di “hai superato un dolore”, “sei andato oltre”: tutte cose che fanno male all’intestino spirituale. I dolori non si superano, si accolgono. Poi si dissolvono da soli. Quando li ami e li fai entrare in te, loro vedono che sono liberi e se ne vanno. Ma cercare di superarli è competizione”.

La sua esperienza per anni è stata quella del viaggiatore errante, senza soldi né scarpe. Cosa resta oggi di quel Gio Evan?

“Ne restano tanti atteggiamenti, metodi di vita, approcci quotidiani. Come mi muovo in casa, come gestisco l’educazione di mio figlio, come mantengo i miei orari. La mattina mi sveglio prestissimo, così presto che l’ho visto fare solo a panettieri e agli amazzoni. E, non avendo esperienza da panificio, vuol dire che devo ringraziare gli amazzoni. Oggi qualsiasi cosa sono è parte dei miei viaggi: ho la fortuna di poter fare un grande collage e scegliere le figure da ritagliare. Sono figlio dei miei viaggi”.

Lei è padre. Cosa Le ha insegnato suo figlio che nessuno dei maestri spirituali che ha incontrato ha mai saputo dirle?

“Mio figlio è arrivato in un momento in cui potevo permettermelo emotivamente. Evolutivamente ero pronto. Mi ha sempre tenuto il focus, non mi ha mai fatto uscire dal binario degli insegnamenti che reputo validi: attenzione, cura, atti di altruismo, sacrificio. Sono tutti concetti che trovi nella spiritualità, dal Vangelo all’Amazzonia. Ma un figlio ti mette a dura prova. Siamo tutti bravi a leggere un libro e a parlarne. Un figlio ti dice: “Fammelo vedere”. È il campo di prova. È facile dire “ti amo incondizionatamente” a una compagna e poi fare atti di gelosia o rabbia. Un figlio invece non bada a spese: te lo fa provare immediatamente”.

Com’è stato per Lei il passaggio da figlio a padre?

“Io ho smesso di essere figlio a 14 anni. Non ho avuto modo né fortuna di praticare quell’esperienza a lungo. È durata poco. Diventare padre è stato un passaggio da anni di ricerca e vagabondaggio – che è un atto egoistico – all’altruismo. Ma l’egoismo a volte ci salva. La ricerca è alimentare la propria fiamma, affamati di verità. È centratura su di sé. Diventare padre significa passare dal completo individualismo a forse l’eccellenza dell’altruismo: togliersi il pane di dosso. Con un amico o una compagna dividi il pane. Con un figlio, se è poco, lui mangia e tu no. È stato un bell’impatto, ma ero pronto a maneggiarlo”.

Lei si definisce “pensa-autore”. Che significa, in contrasto con “cantautore”?

“È un gioco di parole. Il cantautore è predisposto alla musica. Io sono predisposto al pensiero. Mi piace pensare, tirare fuori concetti, ribaltarli, fare acrobazie di pensiero. Non è per forza accompagnato alla musica. Io vengo prima dalla scrittura: romanzi, poesie. Ho scritto 15 libri. La musica è arrivata dopo. “Cantautore” non era preciso. Neanche “scrittore”. Quindi ho trovato un compromesso giocando con le parole”.

Perché ha scelto proprio L’eleganza del mango come titolo del nuovo album?

“In India, il mango è stato il mio unico cibo. Mi ha sostenuto, è stato mio padre e mia madre. È un frutto umile, versatile, altruista, intelligentissimo. Comunica con il terreno, con le piante accanto. Aveva qualità che oggi servirebbero molto a noi esseri umani. Ho pensato potesse essere un bel simbolo, un maestro spirituale”.

In Palo Santo parla di qualcuno che La “rialza e La rimette a nuovo”. È una persona reale, un’energia o una situazione?

“Nasce da una situazione: un falò in spiaggia, persone che ballano, gonne al vento, vino, fuoco. È la cerimonia che più mi rappresenta. Non frequento locali o discoteche. Il mio momento di festa è lì: amici, mare, falò. Con il Palo Santo bruciamo incensi e ci benediciamo a vicenda. È il nostro modo di dirci che ci vogliamo bene”.

In Ananda, invece, canta: “Smettila subito di toglierti la gioia di dosso.” Quando ha capito che un po’ di gioia addosso bisogna tenersela?

“Quel verso lo dico a chi mi sta accanto e si sente triste. Oggi vedo tante persone emotivamente abbattute. Viviamo tempi difficili. Siamo in guerra, che è l’opposto dell’amore. Ma dobbiamo preservare la gioia. Togliercela significa fare il gioco del male. L’Ananda è una figura selvaggia, viaggiatrice, che sceglie la gioia nonostante tutto. Persone così ti danno forza”.

In Ricetta di pace usa la cucina come metafora della pace. Oggi, se dovesse aggiornare quella ricetta, cosa ci aggiungerebbe?

“Oggi forse ci aggiungerei un pizzico di discernimento. Non so se già c’era, ma se non c’è mi dispiace non averlo messo. Ultimamente sto proprio vedendo quanto è importante il discernimento. E anche lo schieramento. Ma attenzione: schierarsi non vuol dire “andare da una parte”. Schierarsi vuol dire sapere dove sei. Quando gli altri ti chiedono “da che parte stai”, se ti vedono, vuol dire che ci sei già. Non è che devi andarci. È non essersi mai spostati. Questo per me è fondamentale: sapere dove stiamo, a quali cause stiamo dando energia. Perché noi sposiamo cause continuamente. Anche solo comprando un barattolo al discount: quello è uno schieramento. Ecco, dobbiamo saperlo”.

L’intero album sembra un viaggio iniziatico. C’è stato un momento preciso in cui ha capito che stava raccontando una trasformazione, e non solo una raccolta di canzoni?

“Io vengo da una formazione di romanziera, quindi difficilmente mi piace fare compilation. Scrivere romanzi senza senso, un capitolo su Star Wars, uno sull’agricoltura… no, non ci riesco. Quando ho voglia di musica e canzoni, non le faccio mai in modo singolo. Mi chiedo sempre: perché l’ho fatta così? Cosa vuole dire la mia musica da me? E da lì trovo un percorso, un filo conduttore: costruisco su quello”.

Le sue parole spesso sembrano parlare più all’anima che all’orecchio. Quando scrive, pensa più a chi l’ascolterà o a chi era lei quando aveva bisogno di ascoltare?

“Quando scrivo, quello che mi esce fuori serve soprattutto a me. Non perché sia una scrittura autoreferenziale, ma perché spesso è qualcosa che mi viene suggerito per completarmi o per celebrare. Ad esempio, Mi illumina nasce dal coraggio di stare con il dolore. Mi sono detto: ama questo processo, innamorati di questo dolore, non scacciarlo. Oppure: devo perdonare un amore andato. Ringraziarlo per quello che è stato, sperare che finisca bene, quando invece di solito gli amori finiscono in odio. Sono percorsi interiori che sto vivendo. E scrivendoli, li vedo anche da fuori. Così so come maneggiarli con cura”.

“Praticare l’affianco, riparare l’accanto”: è davvero così rivoluzionaria la gentilezza?

La gentilezza sposta le montagne, lo dicono anche i testi sacri. L’atto cordiale ha un potere pazzesco: può disinnescare. Davanti a una grande rabbia, se usi educazione, cordialità, voce bassa, gentilezza… disattivi. Nemmeno un aggressore riesce più a colpirti. La gentilezza è una forza educatrice, perché attua i codici dell’amore. Ma ancora di più: porta con sé l’amorevolezza. Che è ancora più forte dell’amore, perché è una scelta. L’amore va e viene. Ti innamori, ti disinnamori. A volte è più forte di te. L’amorevolezza, invece, è sempre una tua scelta. E quindi hai una responsabilità pazzesca. Con questi codici, li chiamo così perché sono numeri invisibili che attraversano i nostri software spirituali, noi modifichiamo la realtà”.

È sempre stato gentile con se stesso?

“No. Mi sono detestato tanto. Mi rimprovero tantissimo. Mi piace anche il verbo “riprendere”, perché significa sia sgridarsi, sia non farsi sfuggire. Sono uno che si riprende molto. Sono molto severo con me stesso perché conosco il mio Dharma, so cosa voglio dalla mia giornata. Ma a volte devi fare i conti con tante influenze esterne. Quando succede, mi metto in punizione. Faccio come faceva Gandhi con se stesso. Mi metto in punizione, ma non con cattiveria: con amore. Penso che dobbiamo continuare a educarci. Prima lo fanno mamma e papà, poi i professori. Ma poi siamo cani sciolti. Dobbiamo essere noi i maestri di noi stessi. Sapere quando correggerci, quando no. Non sempre abusare di una cosa fino ad affogarci, poi dire “basta”. Quello non è insegnamento. Quello è perché sei stato lontano da te stesso. Invece dobbiamo arrivarci prima, a educarci”.

L’affine del mondo, lo spettacolo teatrale che porta in scena, è una forma di educazione. Ma la parola che usa sul palco è terapeutica per lei o per chi ascolta?

“L’intento è più terapeutico della parola. Il silenzio tra una parola e l’altra è ancora più terapeutico.

La parola è un bel tramite, ma l’ascolto con cui viene ricevuta è ancora più potente. L’arte, quando è rivolta al positivo, è sempre salutare. Fa bene, come il cardio, come il trekking. Ma l’attenzione è la prima medicina da assumere: se sei distratto, non serve a niente. Non è un antibiotico: non funziona comunque. Devi esserci”.

Dal palco, come capisce che la sua parola è arrivata?

“Mi nutro degli sguardi. Il mio pubblico è bello, sobrio, fatto di attenzioni. Anche a Evanland, dove ci sono 4000 persone in un pratone, c’è sempre sobrietà. Oggi è quasi invitante distruggersi — con birra o altro — ma noi abbiamo raccolto un pubblico sano, lucente, emotivo, di ricerca. Questo mi fa capire che non sono io a creare questi meriti. Io ho solo avuto la fortuna di assistere a una community che voleva evoluzione personale, ricerca interiore. E io mi ci sono trovato in mezzo”.

“Chi non si muove conosce solo gli altri”. Dopo tanto girovagare per il mondo — Sud America, India, Europa — cosa sa davvero di sé?

“Intanto io non mi chiamo più Giovanni, mi chiamo Evan. Ho ricevuto un nuovo battesimo, ho abbracciato la mia religione ultima, e da lì sono diventato Evan. Lo chiamano nome d’arte, ma in realtà è il mio nome di battesimo nuovo. Cosa so di me? Io continuo a coabitare dentro questa meravigliosa bolla di curiosità. Sono veramente curioso: ficco il naso ovunque, le orecchie, gli occhi. Mi piace sentire le versioni di qualsiasi cosa. Però… sempre meno dell’uomo. Mi sto sempre più allontanando dalla mente umana. Preferisco oggi la compagnia del mango, delle piante, dei fiumi, dei pesciolini. Con loro riesco quasi a capire il linguaggio della vita, della terra, del cielo. E mi sto accorgendo che quello dell’uomo è il linguaggio meno intellettuale”.

Se le chiedessi cos’è “casa”, oggi, come risponderebbe?

“Casa è qualsiasi luogo che permette di poter essere la versione peggiore di sé… e non essere attaccato. Dove possiamo essere la versione più malata, più affranta, anche meno igienica, di noi stessi perché sappiamo che lì non saremo attaccati. Quello è il luogo dove si è al sicuro. Abbiamo bisogno di un posto dove non dobbiamo per forza farci carico sempre della meraviglia, del buon costume, della gentilezza. Serve un posto dove esercitare lo “spurgo”: è fondamentale.

In quale luogo del mondo ha lasciato una parte di sé che non è mai più tornata?

“Il nord-est dell’India. Col tempo mi sono accorto che lì ho lasciato tantissima spensieratezza, che ora non ho più. Quella leggerezza del “non mi importa di domani”. Ho fatto tante cose molto pericolose, e solo oggi, da genitore, mi rendo conto che se fossi un gatto, sarei alla settima vita. Adesso ho un lavoro, un figlio, una casa… È giusto così, ma è anche vero che quella spensieratezza lì, probabilmente, è rimasta proprio in India. Forse, se tornassi lì, la troverei ancora a fare baldoria”.

Scrive moltissimo. Questo significa che ha anche tanta ispirazione. Ma, quando non c’è, quale diventa il suo sfogo?

“Sono tanti anni che non scrivo più per ispirazione. Scrivo per tenermi compagnia. Vivo tante ore della giornata da solo, e la scrittura fa parte delle mie compagnie. Non scrivo tutti i giorni. Vivo tantissimo attraverso il giardinaggio, ho un bosco, ho animali. Mi arrampico in montagna, faccio falesie, boulder. In tutto questo mi schiudo nuovamente: continuo ad aprirmi, a tenermi vivo e vivace”.

Cosa significa per lei sentirsi soli?

“Significa non avere qualcuno con cui sentirsi pareggiato. Spero che possiamo debellare questa piaga, questo virus universale. Perché tutti abbiamo il diritto di sentirci pareggiati con qualcuno. Avere un buon ascolto accanto”.

Ci si può sentire soli anche con quasi un milione di follower?

“Non ti pesano un milione di follower, se non li pratichi. Io non sono uno da chat o social. Uso i social solo come vetrina per esporre il mio artigianato. Poi torno alla mia vita. A teatro, invece, lì sì che le persone diventano persone. E cambia tutto”.

Quanto è stata esigente con lei la felicità?

“Mi ha bastonato parecchio. Ma ci teneva a essere in me. La gioia, la felicità, la beatitudine… sono lavori di una severità pazzesca. Per severità non intendo che non abbiano giocosità dentro. Ma hanno tappe, percorsi, su cui non transigono. Non permettono la distrazione… e questo già esclude una grande fetta. Non permettono alcuni cibi… e lì ne salta un’altra grande fetta. La gioia autentica… è un militare celeste”.

Parole&Dintorni

Parole&Dintorni